"جاء من يافا في مركبه الصغير "الأفلوكا" هو وزوجته أم صابر، ما زالا يرويان قصة الخروج المؤلم من يافا، ويحلمان بعودة قريبة.

وهناك على الشاطئ الرملي الصغير، تنام أفلوكة أبي صابر، التي فُقدت ذات يوم ولم تعد، فهل حقاً فُقدت، أم أن أحداً ما قد أخذها لأمر ما."

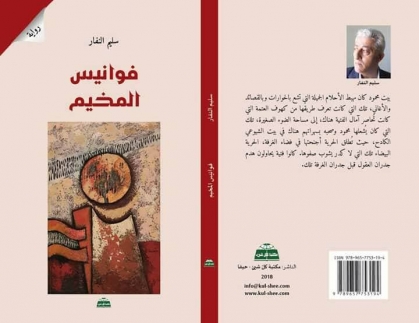

هذا ما خطه قلم الشاعر سليم النفار في روايته الأولى فوانيس المخيم حيث عدها النفار سيرة المكان المكان بأهله الذين ما زالوا يقبضون على جمر الأحلام، من هنا تتجلى دلالة الأفلوكا التي أردت أن أستهل بها قراءتي المتواضعة لهذا النص الروائي، النص الذي ظلت سطوة المكان تطارد كاتبه بين دفتيه، فهي أي الأفلوكا بمثابة حلم سليم النفار الذي هو حلم أهل يافا بالعودة إلى شواطئها ذات يوم حتى وإن أتعبتها أمواج البحار وهي تحط من شاطئ إلى شاطئ، من شاطئ يافا إلى شاطئ غزة، فإلى شاطئ اللاذقية لاذقية العرب، ثم شاطئ بيروت.

والحلم بالنسبة لسليم هو يافا المسكون بها يافا التي ما انفك يتغنى بها في قصائده، يافا التي حملها والده الشهيد إلى مخيم الشاطئ بغزة يوم النكبة، وطار بها إلى مخيم الرمل المطل على شاطئ مدينة اللاذقية السورية، يافا التي حملها في قلبه يوم أن طار بها ببندقيته إلى فلسطين ليسكت هذا القلب في نهاريا حيث ارتقى شهيداً خلال دورية إنزال بطولية لقح فيها وصحبه رمل البحر.

هذا الحلم الذي ورثه سليم عن أبيه مصطفى، حلم شاهد وشهيد، الشاهد سليم والشهيد مصطفى، اللذان عشقا يافا وما شابه رملها وبحرها في غزة واللاذقية، حتى بيروت التي حطت فيها أفلوكة أبو صابر في رواية فوانيس المخيم، كما أراد لها الكاتب سليم، حيث عدها أي بيروت الأقرب لفلسطين فكانت ليست فقط كطوق نجاة لمحمود وسوسن وعلي يمتطونه وصولاً لشواطئ بيروت انتقاماً لإخوين محمود وغيرهم من شهداء مخيم الرمل الذين رووا بدمائهم أرض لبنان دفاعاً عنها وعن فلسطين، إنما كانت الأفلوكا في ذات سليم الحسية والشاعرة هي قارب العودة الذي يجول البحار في رحلة الهجيج على أمل أن يرسو يزماً في فلسطين.

أما خالد أو عليّ فهما وجهان يتشابهان يفرحان ويبكيان يفرحان ومحمود كلما اجتمعوا في سمر ويبكيان على مرارة الفقد والغياب؛ عليّ كأمه ليلى يبكي والده الشهيد مصطفى أبو علي وخالد يبكي فقد سوسن ذات تشييع لشهداء مخيم الرمل، ويظلا بين فرح وبكاء حتى يلتقيان في بيروت، فرح اللقاء لقاء خالد بالحبيبة سوسن بعد طول غياب، لكن هذا الفرح لم يدم طويلاً حيث استشهد خالد هناك بُعيد خطوبته لسوسن في حفل أقامه لهما محمود وعليّ وبعض الرفاق، ورغم موت خالد إلا أن سليم أراد أن يستأنف الرواية في فصلين أو أكثر من فوانيسه التي أضاء خلالها لوحات روايته بعنواين حملت فيها كل لوحة فانوساً لمحطة من محطات الرواية؛ ليقول في هذه الفصول الأخيرة بأن حياة الفلسطيني مستمرة رغم كل العثرات ولعنات الهجرة والشتات والحروب لأنه مؤمن بعودته ذات يوم مهما طال الزمان.

نعم هي يافا وجارتها حيفا اللتان جمعهما في روايته وجاورهما على أرض مخيم العائدين مخيم الرمل، مستخدمة اللهجة اليافوية في مواقف عدة تأصيلاً لهذه المدينة التي وإن هُجر أهلها ظلوا ممسكين على ثقافتها بل ويحلمون بزيارة النبي روبين في موسمه كما كانوا يقيمون هذا الطقس قبل الهجير والشتات، ولعل لشجرة التوت العتيقة التي أخذها النفار في سياق سرد روايته دلالة أخرى ربما أراد منها أن تكون أيضاً شاهدة على حكاية الفلسطيني في مخيم الرمل من جهة ومن جهة أخرى تحاكي فلسطين الضاربة جذورها في الأرض رغم كل التشوهات والنتوءات التي فرضها الصهاينة على خريطتها واختار سليم أم صابر لرفيقة لهذه التوتة لتكون توتة الدار الصابرة المرابطة التي صدح بها الشاعر والمغني أبو عرب ابن مخيم العائدين الفلسطينيين في حمص السورية حتى وإن لم يأت على ذكره؛ لتصبح أم صابر بتوتها حكّاية المخيم.

إن الثيمة التي اختارها الشاعر سليم النفار لروايته هي في غاية الأهمية ففكرة الكتابة عن مخيم الرمل المهمش فكرة جديدة لم يتطرق لها أحد من قبله في حبكة روائية درامية جمعت بين الفرح والحزن وحلم بالعودة إلى يافا وحيفا وفلسطين، وبذلك يسجل أيضاً شهادته على هذا المكان بما حمل من رؤية للأحداث الدائرة للفلسطيني القابض على الجمر في لبنان وسورية بجرأة الكاتب وبموضوعية دون زيادة أو نقصان خلال عقدين ويزيد من الزمان هو العمر الذي عاشه سليم في مخيم الرمل بعد أن شد الرحال إليه صغيراً من مخيم الشاطئ برفقة أبيه وأمه وأخواته وإخوته، وأذكر هنا بأنه لم يترك رحلة عودته من ذات المكان هناك في مخيم الرمل في لاذقية العرب حيث سورية إلى غزة يوم أن عاد مع القوات وليلى دون مصطفى الشهيد؛ بيد أنه ما زال يحلم بعودته إلى يافا.

هذا ما يعنيه سليم، وهذه تهنئتي له بمولوده الروائي الأول فوانيس المخيم مشفوعة بشهادتي في قراءة متواضعة لعمل شاعر بحجم سليم النفار .