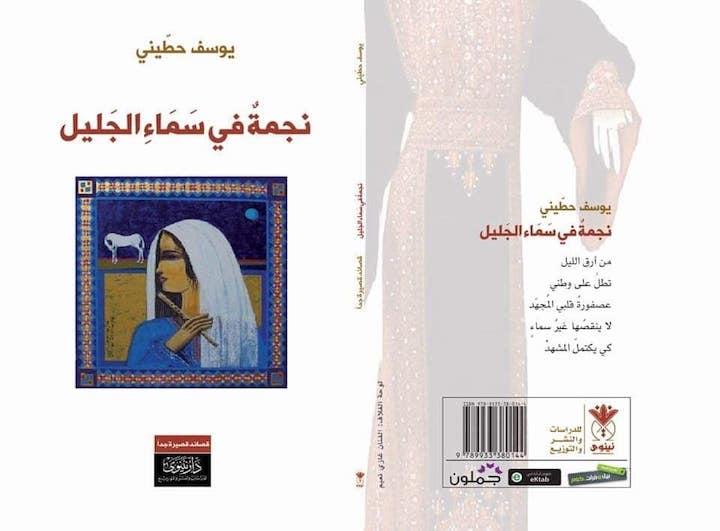

يتقدم الكاتب يوسف حطّيني المولود في مخيم اليرموك في دمشق سنة 1963م، ويعود بأصوله إلى طبريا المحتلة في مشروعه الأدبي الضخم بخطى واثقة، فرغم الألم والمنفى القسري والظروف الصعبة التي يعيشها الفلسطيني إلا أنه استطاع أن يحوز على شهادة الدكتوراه في النقد العربي الحديث من جامعة دمشق عام 1997، ويعمل حاليا محاضرا في جامعة الإمارات العربية المتحدة. وهو كاتب نشيط وفاعل على الساحة الثقافية العربية، وصدر له أكثر من عشرين كتاباً نذكرمنها: دراسة نقدية حول الكاتبة سميرة عزام (رائدة القصة القصيرة الفلسطينية، 1999) و (مكونات السرد في الرواية الفلسطينية، اتحاد الكتاب العرب، دمشق، 1999)، وفي القصة (الطريق إلى مخبز شبارو، 2008)، وفي المسرح (الحفار والغربة، مونودراما مسرحية، 2007)، وها هو ذا يعود إلى عالم الشعر من جديد بعد ديوانيه (صرخات في ضجيج السكون 1984) و(بيني وبين حبيبتي شيئان 1986) بديوانين شعريين جديدين هما (بنفسجة في سحابة) و(نجمة في سماء الجليل).

ليس الشعر عندي سوى لغة من صوت وصورة وموسيقى ولون، لذا عندما قرأت أشعار الشاعر، وجدت نفسي أمسك القلم وأكتب ما خلفته مقطوعاته في نفسي من هدوء وطمأنينة لا تخلو من مشاعر متضاربة بين تنشق عبير الورود، ورائحة البارود المنتنة.

ينسج الشاعر قصائده القصيرة بحرفية عالية، فيولّد لوحات ملونة متناسقة الألوان، ومنسجمة الألفاظ، يصغي المتلقي فيها إلى صوت الموسيقى الرقيقة والشفافة، وهي تتفشى في خلاياها محدثة، في تناقض غريب، الشعور بالمتعة والألم.

اهتم الشاعر بانتقاء ألفاظه، التي تعبر عن المعاني التي أراد إيصالها للمتلقي، وحقق بذلك ما قاله الجاحظ حول الكلام البليغ: "معناه في طبقة لفظه، ولم يكن لفظه إلى سمعك، بأسرع من معناه إلى قلبك".(1) إن اللغة الشعرية المتدفقة في قصائد المجموعتين، تشبه الحمم المنطلقة من فوهة بركان، والمختلطة بجدول ماء صاف ونقي يسير مختالاً وسط غابة من الأشجار الوارفة بطيورها وحيواناتها.

فالشاعر كما يقول الدكتور عدنان الواعدي مهمته "أن يرتفع باللغة من عموميتها ويتحول إلى صوت شخصي، أن ينظمها من خلال رؤيته وموهبته في أغنى الأشكال تأثيراً، مستثمراً دلالاتها وأصواتها وعلاقات بنائها وإيقاعها على نحو فريد، وعليه فبقدر ما يتميز الشاعر في خلق لغته الخاصة يتجلى إبداعه".(2) فاللغة تكاد تكون جوهر الشعر. يبحر الشاعر في عالم مليء بالألوان، بلغة رشيقة ومميزة، يبدع سياقات لغوية تخصه وحده، وكساحر يتلاعب بالكلمات خالقا صورا جديدة ومبتكرة في مقطوعات قصيرة فرضتها الحياة السريعة، والمليئة بالمتناقضات والجنون والحب والكره، والحرب والدم، والألم الممتد في ثناياها يستلزم التعبير عنها بلغة جديدة. واللغة كما يقول عبد الستار إبراهيم: "عرضه للزمن ولا بد أن تجدد باستمرار".(3)

لذلك ومن خلال هذه القصائد التي تمتاز باقتصاد لغوي كبير، استطاع الشاعر أن يعبر عمّا في داخله من غليان وحب ومرارة، والتوق إلى السلام والرضى.

واهتم الشاعر في عنونة قصائده، فالعنوان هو العتبة الأولى والرئيسية التي قد تثير الفارئ وتدفعه للقراءة، أو الإحجام والابتعاد عنها. وجاء العنوان "بنفسجة في سحابة" ليشير إلى مضمون الديوان، وسنجد إن اللون البنفسجي والسحاب ألفاظ متناثرة بكثرة في ثنايا الديوان.

أما لماذا اختار الشاعر البنفسج ليعبر به عمّا يجول في نفسه، فإن هذا اللون يحتاج إلى فن في إنتاجه، وهو لون ارتبط بالخرافات والأساطير، ويقال إنه كان امتيازا للملوك والأباطرة والعائلات المالكة، لذا ارتبط أيضا بالقداسة، واعتبر لون الآلهة، كما يرمز إلى الروحانية، والأشخاص الذين يفضلون هذا اللون يغلب على شخصيتهم الخيال المجنح، والأحلام التي لا تهدأ كما يقولون الاختصاصيون، ويستطيعون الهروب من الواقع المزري إلى عالم ملون مليء بالبهجة، ويشير اللون إلى الهدوء والسكينة، وله تأثير إيجابي على نفسية الأشخاص حيث يمنح اللون الرضا والراحة لدرجة الكسل!

وفي قصيدته الأولى"سؤال مبكر"، يقول الشاعر:

"هل يضيرُ الأزرقَ المنسيَّ

في قوسِ قزَحْ

أن نغنّي لارتطامِ الحُزْنِ

في أرواحنا ذاتَ لقاءٍ

بتباشيرِ الفَرَحْ؟. (4)

ويعبر فيها عن غياب اللون الأزرق رمز الحرية والانطلاق عن ألوان قوس قزح، هل بسبب الأعداء أم الظروف الصعبة التي يعيشها الإنسان في عالم لا يعرف الرحمة؟ غير أن الشاعر وأن غاب الفضاء الواسع، يجد طريقه نحو الفرح متخطيا الحزن بالغناء.

وفي قصيدة "خيبة"، يحكي الشاعر قصة حبه المليئة بالخيبات والخسران، فهو كل مساء يدخل مقهى صغير، وينتظر حبيبته، يراها وقد سبقها إليه رائحة عطرها البنفسجي، يشعل البخور ويطلب لها قهوتها...وحين عاد من توهماته، شعر بالانكسار، وعاد إلى بيته الفارغ، ليشرب قهوتها الباردة. يقول:

"...

وكانتْ هناك تلوّحُ لي

والبنفسجُ يملأ طلّتَها الواعدهْ

ركضتُ إليها كما يركضُ البرقُ للنّهرِ

في ليلةٍ راعدهْ". (5)

هو الموت إذن، الذي يخطف فرحتنا، ويسرق أحبتنا، ولكن حبيبة الشاعر لم يستطع الموت تغيّبها، فرائحة البنسفج تعيش معه إلى الأبد، يقول في مقطوعة "هادم اللذات":

"رأيتُني أرتشفُ الأقاحي

أضمُّ في تلهّفٍ سيدّةَ الملاحِ

أشمُّ عطرَ صدرِها

وشامةً في خصرِها

وكرَزاً توهَّج

ووردةً تذوبُ

فوق خدِّها المضرّجْ

وعندما أيقظني منبّهُ الصباحِ

ناديتُ في غيابها:

رُحماكِ يا مليكتي

يا امرأةَ البنفسجْ". (6)

إن الشاعر لا يستطيع أن ينسى حبه الأبدي سواء أكان امرأة أم وطناً، لذلك هو ما يزال يعيش على الذكرى العابقة بنوار البنفسج، هذه الذكرى تجعله قادرا على الاستمرار في حياته، فهي في لحظات الوجع تشحنه بالغذاء الروحي ليبقى صامدا، ويصنع من مرارته فرصة للتقدم إلى الأمام، يقول في قصيدة "سفر":

"ركبتُ قطارَ الزّمانِ الموشّى

بعطرِ الصّبابهْ

وإذ مرَّ ذاكَ المجنّحُ فوقَ الغيومِ

وجدتُ على مفرقِ العُمْرِ وردهْ

شممتُ شذاها..

لمستُ نداها

وأودعتُها حلماً في المخدّهْ

لتطردَ عن نبضِ قلبيَ ليلَ الكآبهْ

وعند الصباحِ أفقتُ

لأبحثَ، والروحُ عطشى،

عن امرأةٍ في سحابهْ". (7)

إذن الذكرى التي تعود دوما في أوقات الضيق، تجعله قادرا على ركوب قطار الحياة رغم السكك الحديدية المهترئة، فهي الوردة التي لا تذبل، وتبقى محتفظة بنداها لتلطف عنه الكآبة، وتبعد عنه جحيم القلق، فهي ليست امرأة عادية، فحتى الموت وفناء الجسد لم يستطع أن يسلب روحها فصورتها المرتسمة على سحابة دائما ما تسقي روحه العطشى ليتابع حياته ويحقق ما يصبو إليه.

وسيعترف الشاعر أنه حتى صباحاته مليئة بالظلمه، فلا سنونوة تشدو في الفضاء، إن الشعر بالنسبة له، هو الكلمات المعجونة في نوار البنفسج البري، والمتزيّنة بالحبق وإلا سيكون جافا دون دفء، وغير قابل الحياة، فالحروف سترفض الهطل على الورق الذي وإن ملأ بها سيبقى يعاني العطش والجفاف، يقول في قصيدة "اعتراف":

"أرى في انبلاجِ صَباحي

خروجاً على القاعدَهْ

فلا العتمُ ينأى،

ولا تحتفي بصفاءِ السَّماءِ

سُنُوْنُوَةٌ شاردهْ

سأعترفُ الآنَ أنّ القصيدةَ أرملةٌ

حينَ ينأى عن الشِّعرِ زهرُ البنفسجِ..

حينَ يغيبُ الحبَقْ

فلا دفءَ يملأُ بردَ الضَلوعِ

ولا حرفَ يهطلُ فوقَ الورقْ". (8)

إنَّ الذاكرة بصفتها قوة ذهنية نفسية تخزن التجارب والخبرات في الذهن وتتم استعادتها عند الحاجة، "حيث تتفاعل الحواس الخمس لتؤدي دور الاستذكار، فالّذكرى ليست بصرية أو سمعية أو شمية فحسب بل هي هذا التكامل بين هذه الحواس مطعمة بالعاطفة مما يجعلها حاسة شاملة قادرة على بعث الحياة في الماضي والتّصرّف فيه بما يقتضيه الزّمن الحاضر وأحداثه الباعثة على استرجاع الذكريات". (9)

في قصيدة "شفتاكِ" يسترجع الشاعر الذكريات المحببة، والأيام التي كان فيها فرحا مسرورا، الذكريات التي تمنحه الشجاعة على تحمل ما لا يحتمل، يقول:

"هما شفتاكِ تردّانِ قلبي

إلى ملعبٍ للشّقاوةِ

في الأمسيات الهنيّهْ

ودفءُ الملاذِ الأخيرِ هما

عزفُ أغنيةٍ للأماني العصيّهْ

هما الزّادُ أحملُهُ في اللّيالي الشّقيّهْ

هما الخبزُ والماءُ والرّيحُ والبرقُ

والوردُ في المزهريّهْ". (10)

وكما قال الشاعر الفرد دي موسيه: "الألم العظيم يخلق الفنان العظيم"، فأنه من ألمه الذي لا يهدأ، يكتب كلماته النازفة، وبعد يشعر بالفرحة المستحبة، الفرحة التي لا تأتي إلا بتخيّل تلك الشفتين وأزهار البنفسج تطل منهما، وابتسامة خرافية تشبه ابتسامة مريم المقدسة، يضيف قائلاً:

"هما الفرحةُ المشتهاةُ،

نزيفُ القصيدةِ في الأحرفِ الأبجديّهْ

وكأسٌ من الشّايِ

لمّا تعطّره الميرميّهْ

ومن شفتيكِ تطلُّ زهورُ البنفسجِ

في بسمةِ المجدليّهْ". (11)

إن الشاعر فكر كثيرا في اختيار عنوانه، فالقارئ يشكل من خلاله انطباعا أوليا عن الديوان، فالعنوان بنية دلالية لا يمكن الولوج إليها إلا عبر إسقاطها على النص الروائي، فالعنوان جرى عليه الكثير من التغيرات في وقتنا الحاضر ولم يعد عنوانا حرفيا اشتماليا بل هو عنوان يرمز ويلمح، وهو ذو بعد إشاري سيميائي، يهز المخزون الفكري في وعي القارئ ولا وعيه أيضا ليشرع مباشرة بالتأويل، فهو "رسالة لغوية تعرف بتلك الهوية وتحدّد مضمونها وتجذب القارئ إليها، وتغريه بقراءتها وهو الظّاهر الذي يدلّ على باطن النص ومحتواه". (12)

فالعنوان "يمثّل أعلى اقتصاد لغوي ممكن ليفرض أقصى فاعلية تلقّي ممكنة، ممّا يدعو إلى استثمار منجزات التّأويل في الوصول إلى اختراق دلالات العنوان التّي ستلقي بضلالها على النّص". (13)

ففي قصيدة "لو" يعتبر الشاعر سرير البنفسج هو غايته فلا شيء أجمل من الاستلقاء على السرير البنفسجي مع فتاته.، يقول:

"...

ولو جئت كنّا

نطلُّ على فرحِ اللحظةِ الحاضرَهْ

وكنتُ أنا الآنَ في شغفٍ

أجمعُ العطرَ عن نمشِ الخاصرَهْ

ثم أشربُ أو تشربينْ

ثمالةَ قهوتنا في سريرِ البنفسجِ". (14)

بل إن الشاعر يفرد قصيدة كاملة بعنوان "سرير البنفسج"، وفيها يقول:

"ترشُّ حبيبةُ عمري

على عطرِهِ من عبير الفُتُونْ

وفوقَ الوسادةِ ترسلُ شَلال وهجٍ..

يُحيّرُ نُورَ العيونْ

وكم تاهَ في دفئِهِ كرزٌ

كم تقشّرَ لوزٌ

وكم مالَ فرعٌ شهيٌّ

على مائساتِ الغُصونْ

وكم عبثتْ في خَيالي المتيَّمِ

أحلامُهُ المُثْقَلاتُ بِعَصْفِ الجنونْ

سريرُ البنفسجِ.. لو تعرفونْ!!!". (15)

ولحزن البنفسج أمنية لا يعرفها إلا من عانى القهر والمنفى، وهي العطش إلى الحب والدفء، وحضن عندما يلقي الإنسان رأسه فيه، تتبخر الهموم والأحزان.

إن السحاب هو رمز الطهر، والماء الوافر الذي لا تكون الحياة بدونه، لذلك كان الديوان مليئا بالكلمات الدالة على الماء الذي يرمز أيضا للولادة من جديد، لذا فشاعرنا طماع لا يشبع من رائحة البنفسج، فيطالب النهر بالمزيد من سلاله، والكثير من قطرات الندى لأن قلبه حقل يباب ولا يكتفي، فيقول له النهر في قصيدة "طمع":

"...

فقال: نثرتُ كثيراً من الوردِ والماءِ

فوق صحاري الصَّدى

فمتى ترتوي؟". (16)

أما في ديوان "نجمةٌ في سماء الجليل" فقد اختار الشاعر عنوانا يدلل على المكانية، وتتجلى أهمية العنوان في ارتباطه ارتباطا عضويا بالنص، وبما "يثيره من تساؤلات لا نلقى لها إجابة إلا مع نهاية العمل". (17)

فهو يجذب القارىء للقراءة من خلال علامات الاستفهام التي يثيرها، وارتسمت في ذهنه، والذي يجد نفسه منجذبا لدخول عالم النص ليحصل على إجابات لتساؤلاته.

وللعنوان وظائف محددة، من أهمها الوظيفة الوصفية و"هي الوظيفة التّي يقول العنوان عن طريقها شيئا عن النص وهي الوظيفة المسؤولة عن الانتقاءات الموجهة للعنوان واعتبرها إمبرتو إيكو مفتاحا تأويليا للعنوان" (18)، إذ يعطي المتلقي إيماءات عن مضمون القصائد. وهناك أيضا الوظيفة الإغوائية، فأحد الأدوار الرئيسية للعنوان هو إغواء الجمهور، وشد انتباهه، ولا ريب أن معايير الإغواء تحتلف حسب الزمن أو الجمهور المستهدف. ويؤسس العنوان على بنية تواصلية قائمة على مرتكزات هي المؤلف والقارئ والنص، وعدّه النقاد العنصر المركزي في البنية التّواصلية .

في القصيدة الثانية، يظهر ما يقصده الشاعر من العنوان جليا، يقول في قصيدة "خذيني":

"وآهٍ.. تجوبُ الجليلَ،

وتصعدُ نحوَ المثلّثِ

تهفو إلى قمّة الجرمقِ العاليهْ

حَنَانَيْك أيّتُها الغاليهْ

خذيني إليكِ..

فقد جفّ ضرعُ القصيدةِ

واللحنُ والقافيهْ". (19)

فالشاعر المنفي قسرا، يشعر بالظمأ المادي والمعنوي، ولا شيء قادر على وهبه الندى إلا أرض فلسطين، فالشاعر سيبقى في حالة قلق ووجع حتى يعود إلى الجليل ونابلس...فلا شفاء له إلا بتنشق هواء الوطن المسروق.

وستبقى فلسطين كالحبيبة تطارده في أحلامه وهلاوسه دائما، فلسطين البلد المغتصب الذي ترك فقدانه الشاعر يتيما لا يملك إلا الحلم، يقول في قصيدة "أضغاث":

"وفيما يَرَى الحَالمُونَ اليَتَامى

رأيتُ سُنُوْنُوةً في الجليلْ

تَزُورُ بَريدي صَبَاحاً،

وتَخدُشُ صَدْري

وتَمْضِي إلى حُلُمٍ غارقٍ

في الهَديلْ..". (20)

إن احتلال الجليل (فلسطين) لم يبق للشاعر غير الألم القاسي، فالاحتلال سرق كل شيء جميل...أرض الآباء والأجداد، وسحق الورود والأشجار لأنه لا يعرف غير القتل والدمار، يقول في قصيدة "قصّتنا":

"يَا أبَا الغُصْنِ تهيَّأ للرحيلْ

ليسَ في قِصَّتِنا ما يُطفِئُ الأوجَاعَ

في صَدْرِ العليلْ

قاتلٌ يحتجزُ الوردةَ والسّهْلَ وقلبي

خَلْفَ أسْوَارِ الجليلْ

وأنا كنتُ، وما زلتُ، القَتيلْ". (21)

إن الأهل يزورون الشاعر في أحلامه مطالبين إياه بالعودة إلى أرض فلسطين إلى الجليل الجريح، فقد تأخرت عودته، فيرد الشاعر إن القلب ليهفو إلى نجمة الجليل ونسماته، وإن اللقاء قريب. يقول في قصيدة "طيف آخر":

"وقد زارني روحُهُ في المنامِ:

تأخّرتَ يا ولدي عن نداء اشتياقي

وأخبرتهُ أنّ في القلب نافذةً للهديلْ

وحين تُهبّ عليها صَبا نسمةٍ في الجليلْ

يكون التلاقي". (22)

يعود الشاعر في بعض قصائده إلى طفولته المتخطاة، فالفلسطيني يولد ولا يرى طفولته إلا عبر المجنزرات والمصفحات العسكرية والجنود الذين لا يرحمون طفلا ولا كهلا. فالناس يؤثر فيهم الزمن، والناس "تدفعهم قوى داخلية لا واعية لا يملكون زمامها، أناس تتحكم فيهم الذكريات، من ذكريات شخصية وأخرى عرقية جماعية" (23). والفلسطيني يملك خزانا من الذكريات التي يطغى عليها صوت الرصاص والموت، وتستمر الحرب القاسية في فلسطين، ويعلن الشاعر في قصيدة "وطن" الطريق الوحيد المؤدي إلى فلسطين، يقول:

"أمرُّ على القُدْسِ

لا شيء يدهشني في السّحابِ

ولستُ أحابي المجازَ سُدى

لا جمالَ سوى ما يحوك الشَّهيدُ

بخيط الندى". (24)

ومن الملاحظ على قصائد الشاعر إنه لم يتطرق للاحتلال بشكل مباشر، ولا إلى دوافعه الوطنية، ولكن مبادئ الشاعر وقيمه منثورة بطريقة فنية، وحقق ما قاله أحمد زكي أبو شادي: "إن الشاعر الفنان تستهويه روح الجمال وتحفّزه إلى إبداع المثل الجميلة التي يرتضيها ذوقه، وهو لا يعنيه أصلا أن يخدم النّعات الخلقية ولا غير الخُلقية بشعره، فهذه وظيفة إضافية قد يؤدّيها الفنان، ولكنها ليست مهمته الأولى ولا الأخيرة، وإذا أصبحت مثل هذه العوامل دوافع فنية صريحة عنده فسد فنّه حتما، فإن الفنّان يجلو لنا فنّه ولكنه لا يصيح ولا يعلن هن دوافعه الخُلقية والوطنية وأمثالها، بل هي تعلن عن نفسها إعلانا يُلمح من خلال العمل الفنّي ولا يغطيّه" . (25)

إن الشعر صياغة بالكلمات لما يدور ويثور في داخلنا، ويعبر عن تجربة إنسانية ذاتية وعامة. هو رؤية موغلة بالعمق تستخدم اللغة كأداة، ووسيلتها الخيال المجنح، تحور دلالة اللغة الحقيقية إلى دلالات مبدعة لم تكن موجودة أصلا، وومفعمة بالمعاني والرموز والإشارات والإيحاءات. إن الشعر هو "كل كلام قائم على التصوير". (26)

إن الشعر ليس إلا وحيا، لذا نراه غامضا ولا يسير وفق منطق الأشياء. غير أنه يشمل الحياة بعمقها، وما وراء الحياة أيضا.

إن الشعر كعلم يصف الحياة، إنه أنثروبولوجيا الحياة، يصفها بلغته المميزة، وكما قال ملارميه:

"إن الأشياء موجودة

ونحن لم نخلقها

إننا التقطنا فقط خيوط العلاقات بينها

وهذه الخيوط هي التي تنسج الشعر

وتشكل جوقته الموسيقية". (27)

فالشاعر الحق لا يستطيع أن يستوعب ويفهم التجربة الحياتية دون السباحة العميقة في المشاكل والمصائب الإنسانية الكبرى. يسافر ويطير ويتأمل في عالم الإنسان والعالم الذي يعيش فيه.

يقول فاليرى، معبرا بشكل دقيق إنَّ الشعر "لغة داخل لغة" نظام لغوي جديد مبني على أنقاض نظام قديم، وهي أنقاض تسمح لنا بأن نرى كيف يتم بناء نمط جديد للمعنى. إن اللامعقولية الشعرية ليست قاعدة سابقة بل طريق لا مفر منه ينبغي أن يعبره الشاعر إذا أراد أن يحمل اللغة على أن تقول ما لا يمكن أن تقوله أبدا بالطرق العادية". (28)

لقد نجح الشاعر عبر خياله المجنح، بمزج العديد من الأحاسيس، وكما قال كولردج فالخيال هو: " القوة التي بواسطتها تستطيع صورة معينة أو إحساس واحد أن يهيمن على عدة صور أو أحاسيس في القصيدة فيحقق الوحدة فيما بينها بطريقة أشبه بالصهر". (29)

انتقى الشاعر لعمله الأدبي عنواناً مقصوداً، لأنه يرغب منه أن يكون دالاً على المحتوى، أو يضيء بعضا من المضمون، أو يشير إلى زمان أو مكان أو شخصية أو غير ذلك. إن العنوان من الأهمية بحيث قد يدفع القارئ لمواصلة القراءة أو يحجم عنها، "إنّ عناوين الأعمال الأدبية قد تكون شبيهة بواجهات بعض البيوت التي تدل على طبيعة ساكنيها" (30).

لقد أخذني الشاعر في مقطوعاته القصيرة في رحلة عذبة، استمتعت بها، وتمنيت أن لا تنتهي.

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

المصادر والمراجع